明星股时间窗口到了!科创板:还记得当年的创业板吗?

投资要点

市场进入筑底期,底部区域看长做长,“轻指数,重个股”,新一轮明星股将悄然展开有序市场,以史为鉴近2-3年上市新股将是新一轮明星股沃土,科创板叠加了其产业分布的鲜明时代感,是代表性板块。

站在当前,我们认为科创板进入牛市初期,小荷初露尖尖角。

一则,其产业分布映射当前的先进制造业崛起,以半导体、新能源、云计算、国防和医药为代表;二则,盈利高速增长,结合Wind一致盈利预测22年和23年均超30%,与此同时估值触底,目前PE-TTM接近2012年创业板水平;三则,基金配置较低,截止22Q1科创板占基金配置比约5%。

接下来,我们认为市场最核心的特征在于,科创板中新一轮明星股将悄然展开有序上涨,是未来结构牛市的主战场。

1、引言:次新股是牛股沃土

在介绍科创板之前,我们先说A股一个被忽视的规律:无论是2013年至2015年的牛市,还是2019年至2021年,次新股往往是牛股沃土。

底层逻辑在于,次新板块是各阶段产业更迭在权益市场的映射。科创板自2019年6月开板,正是一批映射中国先进制造崛起的次新股。

2、产业:鲜明时代感是内核

“无产业,不牛市”,展望十四五,以新能源、半导体、云计算、国防和生物医药为代表的制造业升级,是当前最具时代感的产业,科创板作为一批上市未满三年的次新股,恰好映射了中国制造业的升级崛起,这点正是夯实科创板牛市的底层逻辑。

3、盈利:增速快且估值触底

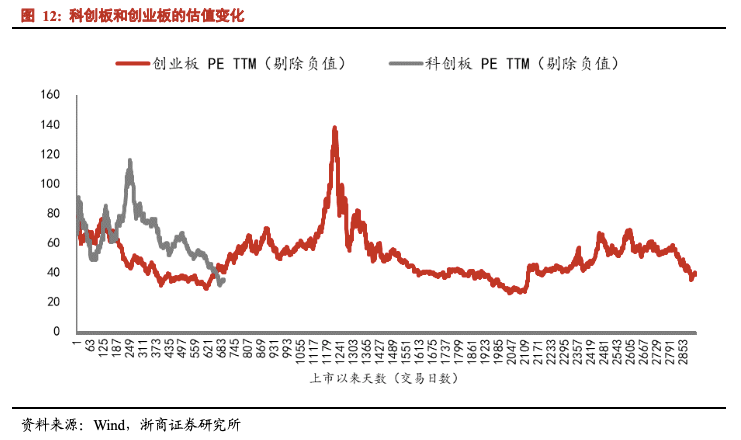

科创板产业分布的鲜明时代感,并逐步兑现到板块业绩上,结合Wind一致盈利预测,科创板22年和23年的盈利增速分别为64%、34%。 就估值来看,整体法下(剔除负值),截至5月20日科创板PE-TTM为35倍而科创50为34倍。4月26日是科创板最低点,彼时PE-TTM仅为30倍,接近12年12月创业板的29倍。

4、基金:配置处在历史低位

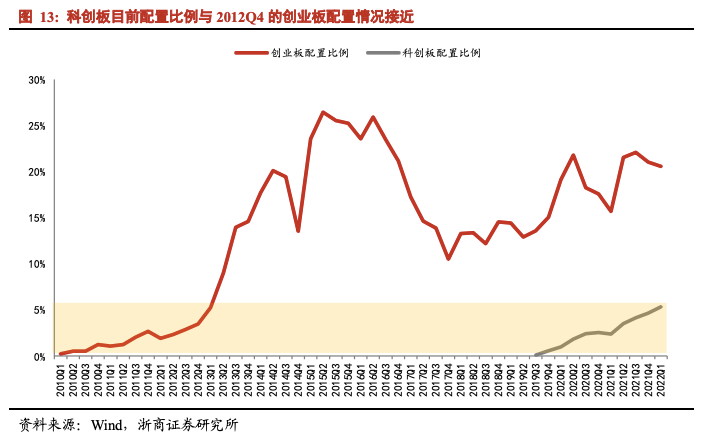

截至2022Q1,科创板占基金整体的配置比例约5.3%,接近2012Q4的创业板。 随着科创板的产业配置价值显性化,参考创业板的配置路径,当前科创板较低的基金配置,也意味着后续较大的加仓空间。

5、似曾相识创业板:多维度

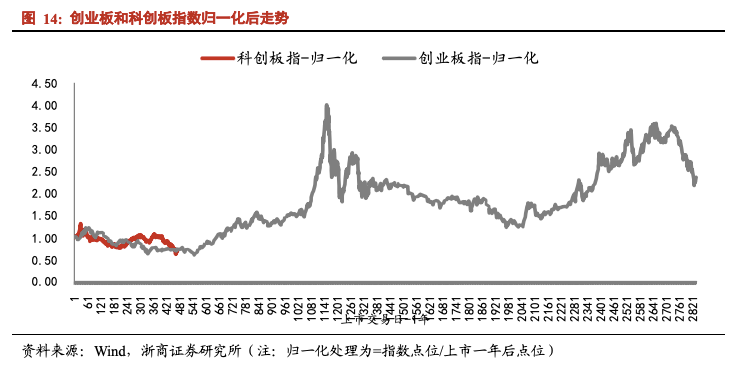

创业板自2009年10月推出,指数持续调整至2012年1月并于2012年12月二次探底后开启牛市。

科创板自2019年7月推出,指数持续调整至2022年5月,持续调整近3年后,当前PE-TTM同样接近2012年的创业板。 对创业板和科创板归一化处理后,早期指数走势呈现出较强相似度。“历史会重演,但不会简单重复”,这些现象背后有其合理性。

回顾十二五期间的创业板,展望十四五期间的科创板,产业分布的鲜明时代感是核心共性,换言之,创业板映射了十二五期间的互联网,而科创板映射了十四五时期的先进制造。与此同时,两者的次新股属性又强化了估值水平和基金持仓的变动规律。

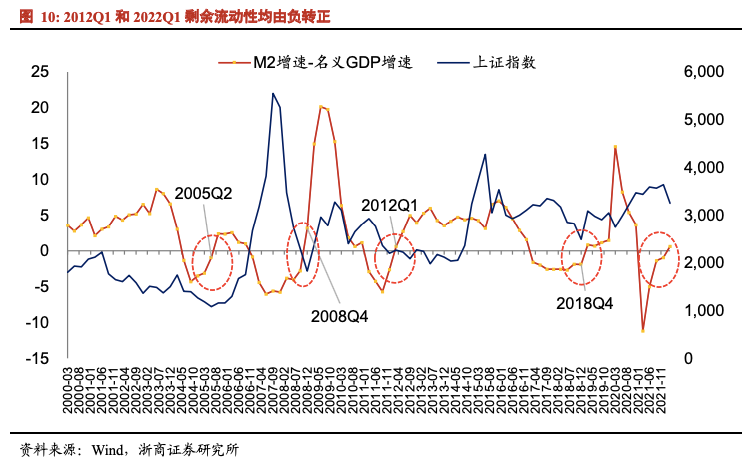

此外,从宏观维度,2012Q1和2022Q1剩余流动性均由负转正,大势层面意味着市场触底,与此同时,经济从下行转为弱复苏,风格层面意味着成长占优。

风险提示:地缘冲突超预期;产业进展低预期;盈利增长低预期。

1、引言:次新股是牛股沃土

在介绍科创板之前,我们先说A股一个被忽视的规律:无论是2013年至2015年的牛市,还是2019年至2021年,次新股往往是牛股沃土。

我们认为背后的底层逻辑在于,每个阶段的次新股往往是彼时产业转型的缩影。

换言之,次新板块是各阶段产业更迭在权益市场的映射,亦是牛股沃土。一方面,次新股天然的时代感,使其具备较高的成长性,而这点恰恰是牛股最核心的属性。另一方面,基金持仓低的背景下,当次新股基本面拐点显现时,容易带来比较大的预期差。

科创板自2019年6月开板,正是一批映射中国先进制造崛起的次新股。

1.1 复盘

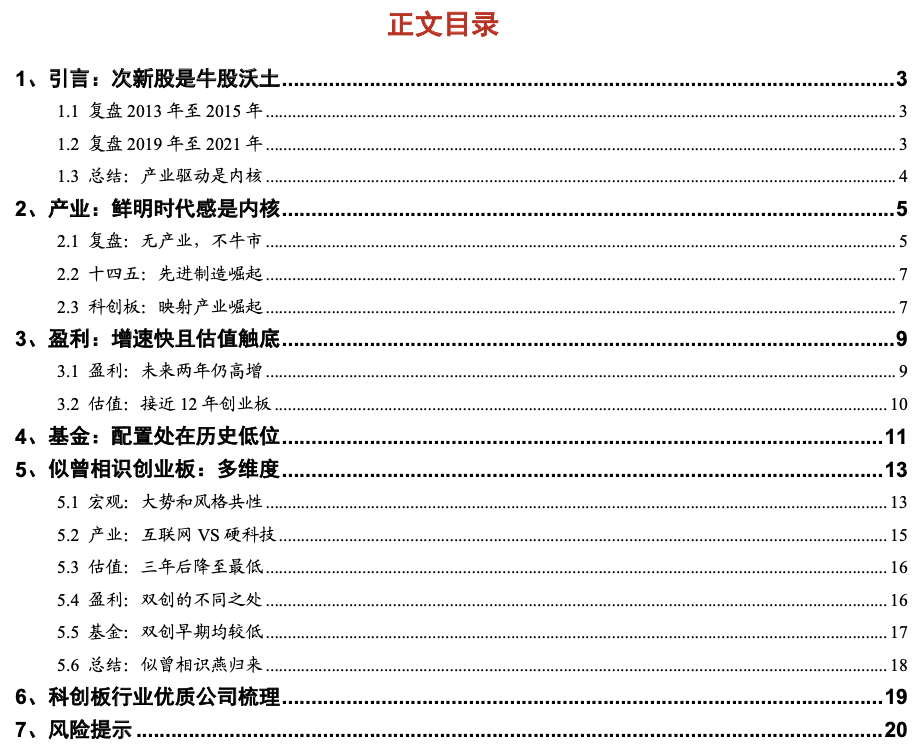

2013年至2015年以2013年至2015年的牛市为例,选取2012年12月4日至2015年6月5日涨幅前100的公司为统计样本,可以发现,上市时间主要集中在2009-2012年,占比75%。

1.2 复盘2019年至2021年

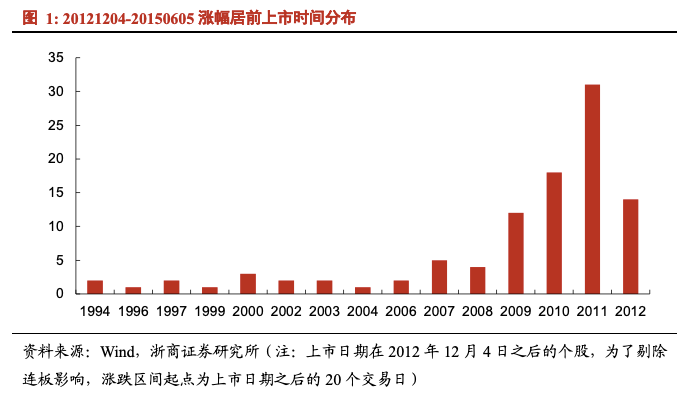

以2018年10月19日至2021年12月13日区间涨幅前100的个股为统计样本。可以发现,2015年以来上市公司占比为43%。

1.3 总结:产业驱动是内核

投资者在选择股票的时候,往往会忽略上市时间这一指标。但实际上,从上市时间这一指标出发,反而更容易发现预期差,以2012年12月至2015年6月、2018年10月至2021年12月两轮牛市为例,可以发现,彼时的明星股中次新股占比明显较高。

从供给端来看,次新股具备天然的时代感。原因在于,能够做到上市的新股多适应各阶段经济转型的大背景,因而具备较高的成长性,这恰恰是牛股最核心的属性。

从需求端来看,新股数量多、体量小、估值高等因素导致投资者对其关注不高,继而导致机构对2-3年上市的新股持仓较低,并具备比较高的预期差。但当次新股业绩拐点显现时,基金的加仓行为会对涨幅形成放大效应。

而科创板,正是一批具备鲜明时代感的次新股。2019年6月科创板正式开板,7月首批公司上市。

2、产业:鲜明时代感是内核

展望十四五,以新能源、半导体、云计算、国防装备和生物医药为代表的制造业升级,是当前最具时代感的产业。

科创板作为一批上市未满三年的次新股,恰好映射了中国制造业的升级崛起,这点正是夯实科创板牛市的底层逻辑。

2.1 复盘:无产业,不牛市

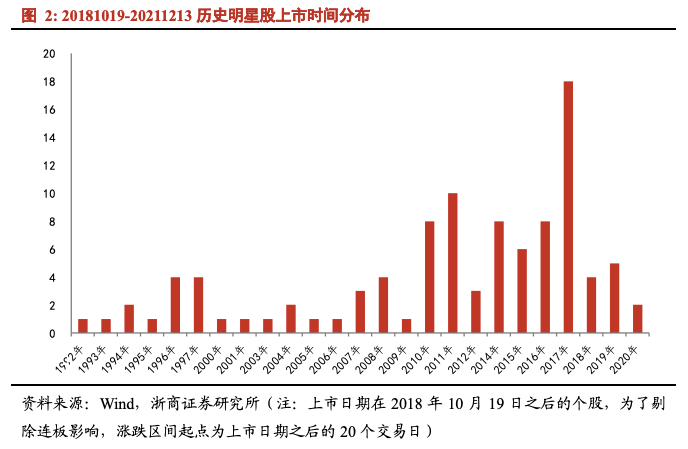

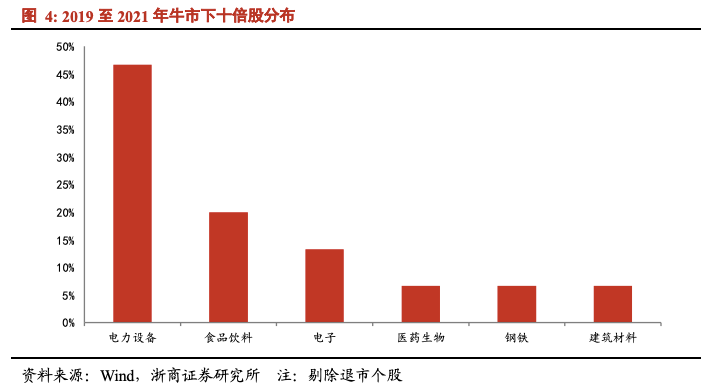

“无产业,不牛市”。即便是自下而上选股,行业也是最核心的考虑要素。我们对十倍股的行业进行统计,发现每轮牛市产生的十倍股都有其鲜明的产业共性。

1996-1997年牛市,十倍股的主要行业有计算机、采掘、机械设备、家用电器和银行,其中计算机占比最高为33%。

2005-2007年牛市,十倍股的主要行业有房地产、有色金属、机械设备、化工、商业贸易和医药生物,其中房地产和有色金属占比最高,分别为15%和13%。

2013-2015年牛市,十倍股的主要行业有计算机、传媒、电气设备、机械设备和医药生物,其中计算机占比最高为32%。

2019-2021年牛市,十倍股的主要行业有电力设备、食品饮料、电子和医药生物,其中电力设备占比最高位47%。

从四次牛市中,可以发现十倍股有鲜明的时代感。1996-1997年这轮牛市中,十倍股所处行业以轻工业为主;2005-2007年这轮牛市中,十倍股所处行业以重工业为主;2013-2015年这轮牛市中,十倍股所处行业以信息技术为主,2019年-2021年这轮牛市中,十倍股所处行业以新能源和硬科技为主。

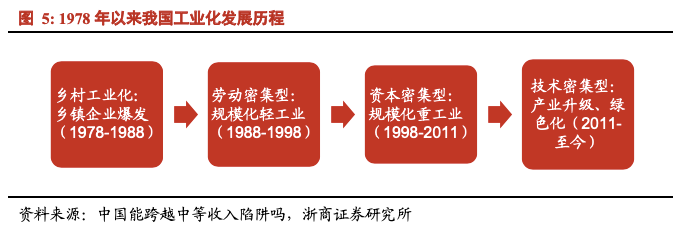

四轮牛市背后的时代背景是,继1978-1988年,我国经历了乡镇企业异军突起后,1988-1998年,我国开启了以规模化方式生产轻工业产品为特征的第一次工业革命。1998-2011年,轻工业规模扩大的基础上,我国开始进入重工业高速发展阶段。而2011年工业化成熟之后,技术升级和技术漫化驱动的产业升级、绿色低碳驱动的能源革命,成为我国经济的最重要特征。

2.2 十四五:先进制造崛起

复杂多变的国际形势下,把握关键技术成为我国长期发展和国际竞争的重要基础。展望十四五,加速关键技术国产替代,成为时代主旋律,也是二级投资寻找牛股的关键线索。

近年来,国内持续落地“国产替代”领域政策,“自主可控”、“替代”、“加强原创”、“培育国产知名品牌”在2016年以来的会议和文件中被多次提及,半导体、新能源、云计算、航空航天、生物医药等关键领域的发展和突破亦在“十四五发展纲要”中被反复提及。

2.3 科创板:映射产业崛起

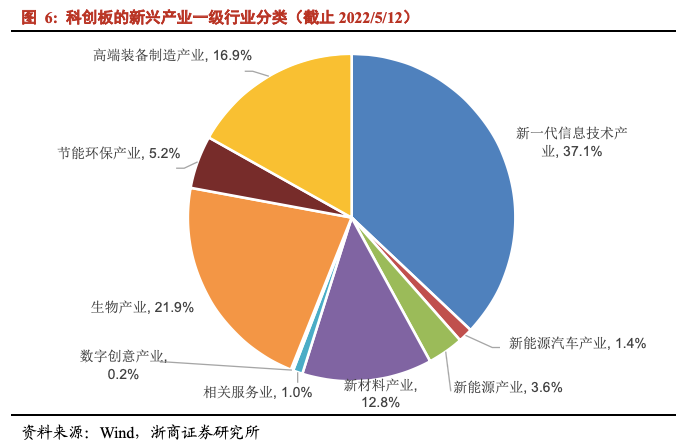

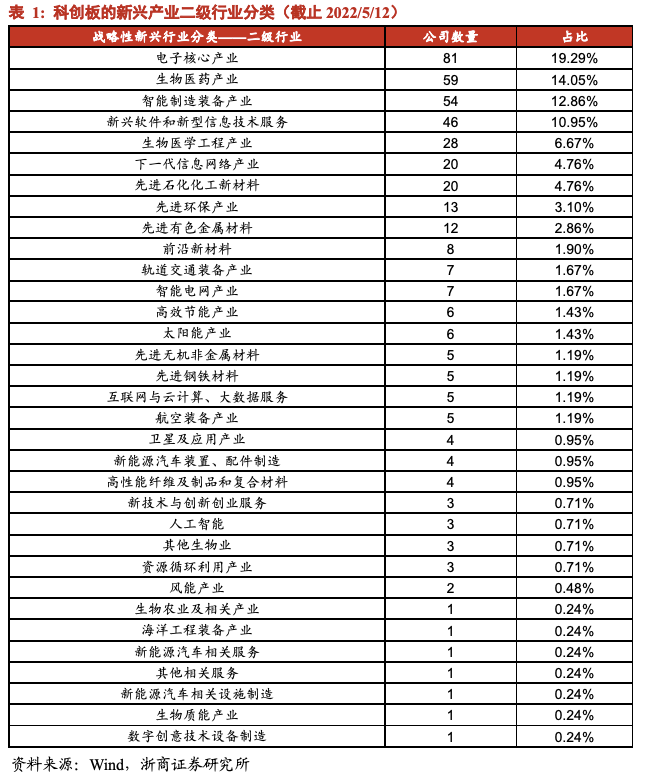

截止2022年5月12日,科创板共上市420家公司,根据科创板新兴产业一级行业分类,新一代信息技术产业(155家,36.9%)、生物产业(92家,21.9%)、高端装备制造业(71家,16.9%)、新材料产业(54家,12.9%)占比居前。

具体到战略性新兴行业的二级分类,电子核心产业、生物医药、智能制造、新型软件和新型信息技术服务等占比居前,映射了当前蓬勃发展的半导体、新能源、云计算、国防和生物医药。

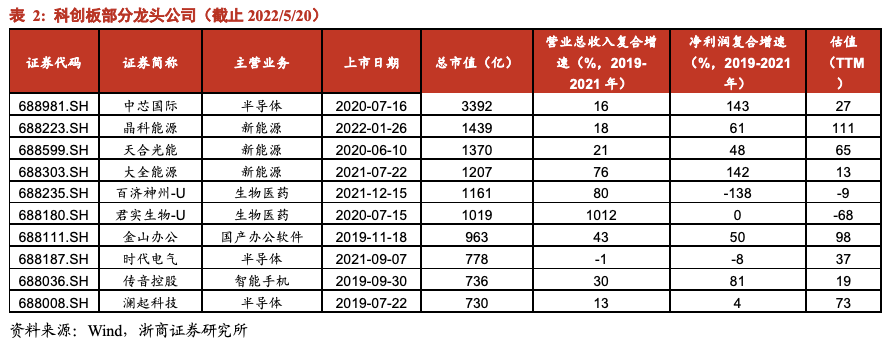

具体到个股,以科创板的市值前10大公司为例,中芯国际、晶科能源、天合光能、大全能源、百济神州-U等,都是半导体、新能源、生物医药等领域的子领域龙头代表。

3、盈利:增速快且估值触底

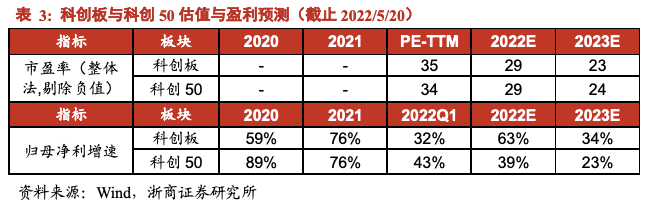

科创板产业分布的鲜明时代感,并逐步兑现到板块业绩上,结合Wind一致盈利预测,科创板22年和23年的盈利增速分别为64%、34%。

就估值来看,截至5月20日,整体法下(剔除负值),科创板PE-TTM为35倍,科创50为34倍,而科创50在4月26日的最低点PE-TTM仅为30倍。

3.1 盈利:未来两年仍高增

就盈利增速来看,整体法下,根据截至5月20日的Wind一致盈利预测,测算得科创板22年和23年分别为64%、34%,而科创50则分别为39%、23%,较其他板块盈利优势突显。

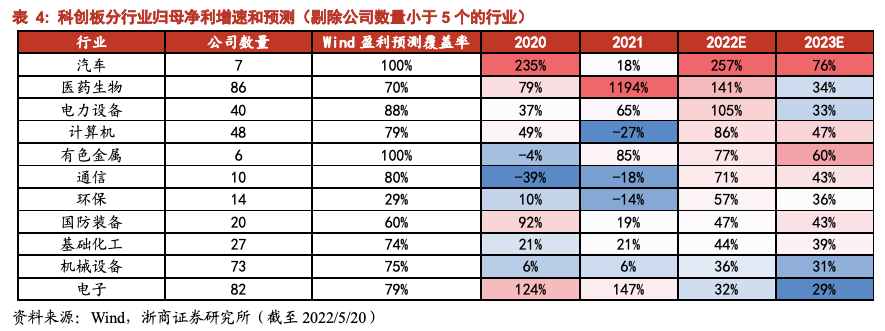

分行业来看,结合Wind一致盈利预测,整体法下,剔除公司数量小于5个的行业。展望各行业的22年和23年盈利增速,基本都在30%以上。

3.2 估值:接近12年创业板

除了盈利增速外,估值高低也是市场关注焦点,因此我们借助历史复盘对此进行探讨。

从科创板当前估值来看,截至5月20日,整体法下(剔除负值),科创板PE-TTM为35倍,科创50为34倍,而科创50在4月26日的最低点PE-TTM仅为30倍。

参考创业板,2012年底和2018年底分别是创业板的两大市场底,对应市盈率(TTM)分别为29倍和28倍。

可以发现,4月26日低点的科创50估值已经接近当年创业板的市场底。

4、基金:配置处在历史低位

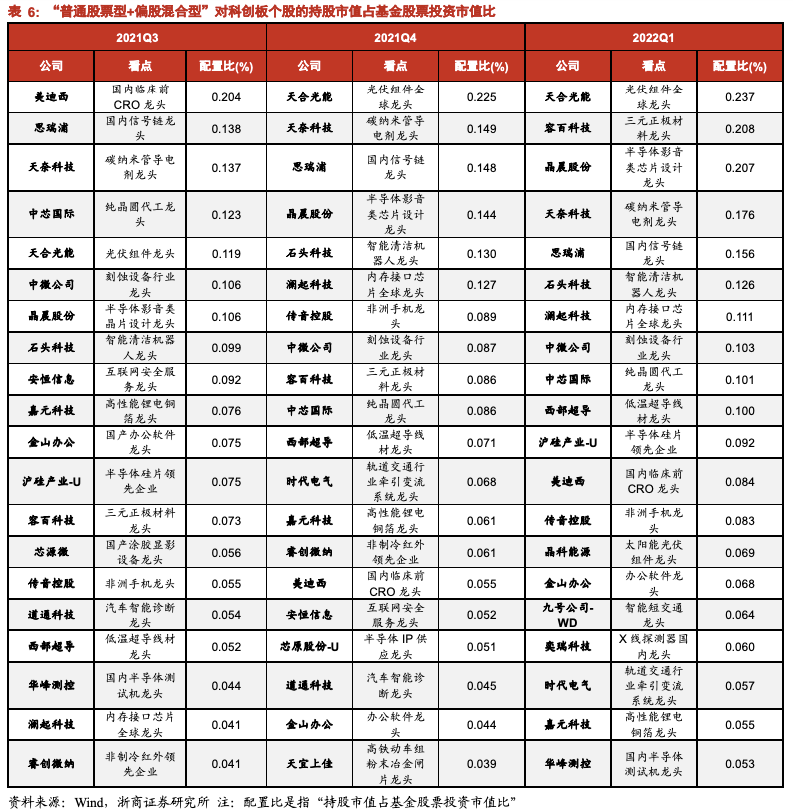

截至5月12日,以基金重仓股为测算口径,截至2022Q1基金(普通股票型+偏股混合型)持有科创板股票规模870亿,持有科创50股票规模614亿,而科创板总市值接近4.9万亿,科创50约2.1万亿。

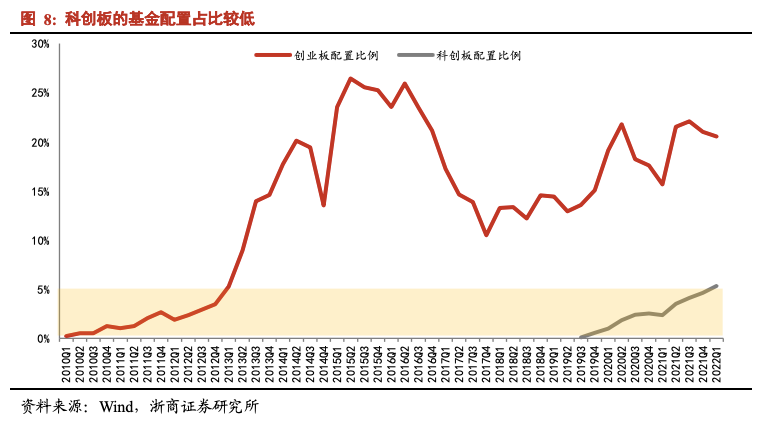

截至2022Q1,科创板占基金整体的配置比例约5.3%,接近2012Q4的创业板。

随着产业增长逐步兑现到板块盈利上,科创板的配置价值将日益显现。参考创业板的配置路径,当前科创板较低的基金配置比例,也意味着后续较大的加仓空间。

5、似曾相识创业板:多维度

“历史会重演,但不会简单重复”。回顾十二五期间的创业板,展望十四五期间的科创板,两者有诸多相似之处,其中产业分布的鲜明时代感是关键共性。换言之,两者分别映射了十二五时期和十四五时期的产业崛起。 基于此,我们对创业板和科创板的宏观背景、产业分布、盈利情况、估值变动和基金持仓进行对比分析。

2009年10月23日,创业板正式开板,10月30日,创业板内首批公司上市,至今已有十余年历史。

5.1 宏观:大势和风格共性

就市场环境来看,当前和2012年至2013年有诸多相似之处。

从大势角度,借助复盘可以发现,市场底通常领先经济底,市场底往往出现在剩余流动性由负转正期间。

回顾2012年Q1,剩余流动性,也即“M2增速-名义GDP增速”,由负转正。而截至2022年Q1,剩余流动性再次由负转正。

这意味着,市场开始进入筑底期,结合筑底期的结构演绎规律,新一轮明星股开始悄然登场,展开有序上涨。

从市场风格角度,我们以沪深300衡量价值风格,中证500指衡量成长风格,对经济状态和风格间的关系进行复盘。

可以发现,强复苏阶段(2016-2017年),价值风格表现占优;弱复苏阶段(2013年、2019年),成长风格表现占优。

回顾2012年至2013年,经济从下行走向弱复苏,成长风格占优。展望2022年,随着复产复工推进,叠加常态化核酸检测,在房住不炒的大背景下,我们认为经济也将触底后走向弱复苏,预计接下来中小成长机会更占优。

5.2 产业:互联网VS硬科技

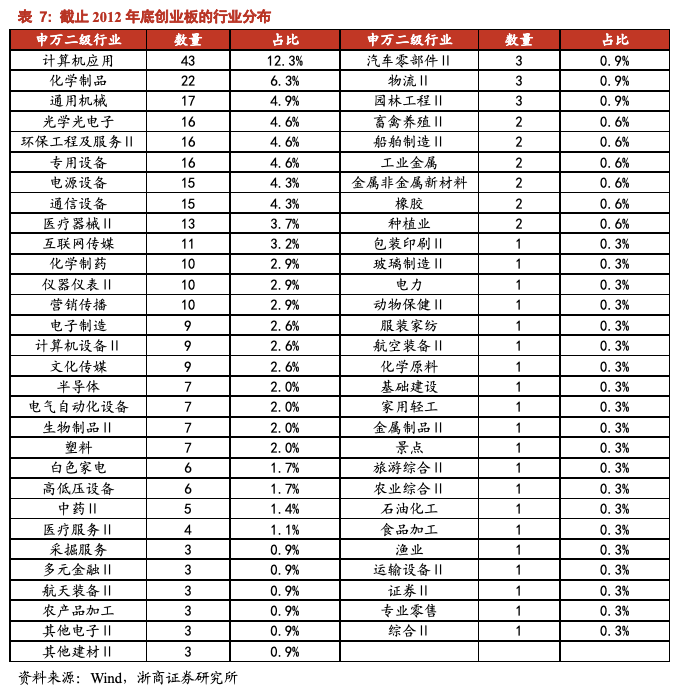

2013年至2015年创业板牛市的底层逻辑在于其产业分布的鲜明时代感,也即彼时创业板的产业分布以“互联网+”为主,映射了当时蓬勃发展的互联网行业。

截止2012年底,创业板共349家公司申万二级行业分布情况。其中,计算机应用行业43家,占比最大12.3%,其次为化学制品22家(6.3%),通用机械17家(4.9%),光学光电子16家(4.6%),环保工程及服务16家(4.6%),专用设备16家(4.6%)。

2013年至2015年期间,智能手机渗透率持续提升,互联网和手游进入快速发展期,此背景下创业板指数优势突显,期间创业板指数获得累计超额收益率250%+。

观察当下的科创板,其产业分布以先进制造业为主,以新能源、半导体、云计算、国防装备和生物医药为代表,这是十四五期间最具时代感的产业之一。

5.3 估值:三年后降至最低

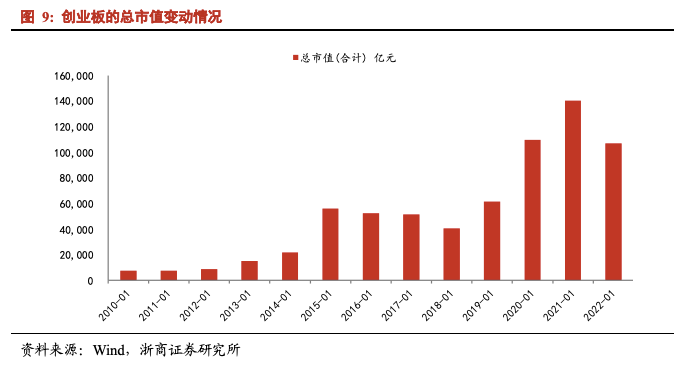

从创业板估值变迁历史来看,创业板估值在上市两年半内呈下行趋势,2012月12月3日创业板PE-TTM降至29倍后,板块估值见底,而后迎来了长达近三年的长牛行情。

对比科创板来看,两者估值走势呈现出高度的相似性。科创板上市近三年来,其市盈率持续波动下行,2022年4月28日科创板PE-TTM见底,降至31倍,与创业板见底时估值高度接近。

5.4 盈利:双创的不同之处

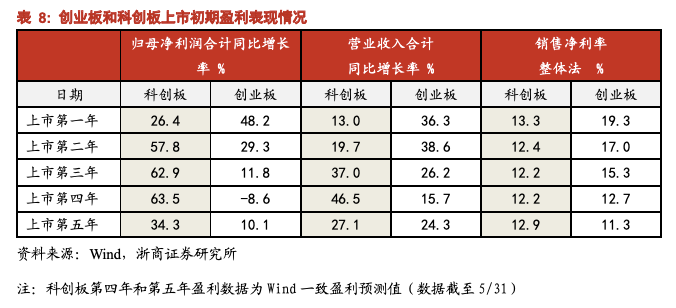

从创业板和科创板推出后的盈利情况来看,创业板整体波动较大,而受益于注册制科创板整体更为稳定。

就创业板而言,盈利增速自第一年(2009年)持续下滑,直至第四年触底回升。

就科创板而言,整体营收增速和归母净利增速自第一年(2019年)至第四年持续提升,根据Wind一致盈利预测,2023年科创板整体营收增速约为27.1%,归母净利增速约34.3%,尽管相较于2022年边际回落,但盈利增速仍超30%。

5.5 基金:双创早期均较低

以基金重仓股为测算口径,在创业板成立的前三年,板块基金配置比例一直处于较低的水平,2010年至2012年期间基金配置比例持续低于4%,与现阶段科创板基金持仓表现相似。

但从2013年至2015年,创业板基金持仓比例快速攀升,2015年Q2持仓比例高达26%,较2012年Q4实现多倍增长。

截至2022Q1,科创板占基金整体的配置比例约5.3%,接近2012Q4的创业板。

5.6 总结:似曾相识燕归来

对创业板和科创板归一化处理后,早期指数走势呈现出较强相似度。

创业板自2009年10月推出,指数持续调整至2012年1月并于2012年12月二次探底后开启牛市。

科创板自2019年7月推出,指数持续调整至2022年5月,持续调整近3年后,当前PE-TTM同样接近2012年的创业板。

“历史会重演,但不会简单重复”,这些现象背后有其合理性。回顾十二五期间的创业板,展望十四五期间的科创板,两者有诸多相似之处,其中产业分布的鲜明时代感是关键共性。与此同时,两者的次新股属性又强化了估值水平和基金持仓的变动规律。

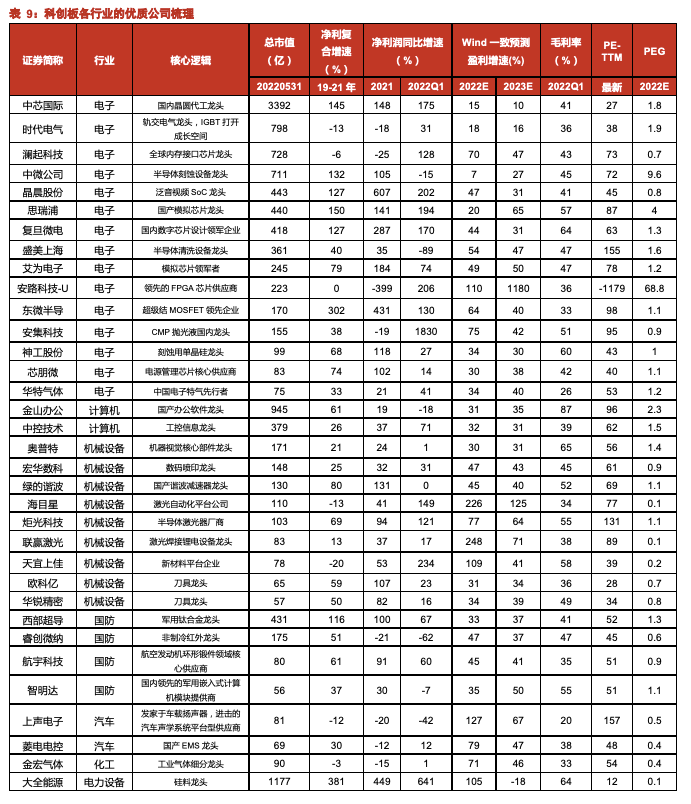

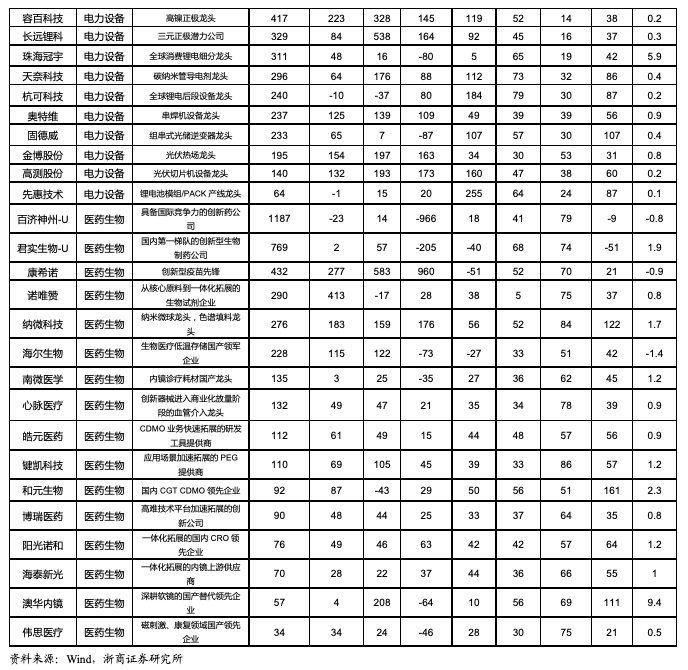

6、科创板行业优质公司梳理

我们结合各行业分析师观点,对科创板的部分优质龙头整理如下。

7、风险提示

1、地缘冲突超预期。

2、产业进展低预期。

3、盈利增长低预期。

(文章来源:浙商证券)

本文来源于网友自行发布,不代表本站立场,转载联系作者并注明出处